PET瓶转变为“吃”CO₂的材料,废塑料化学回收和高值化再利用最新成果丨Science Advances

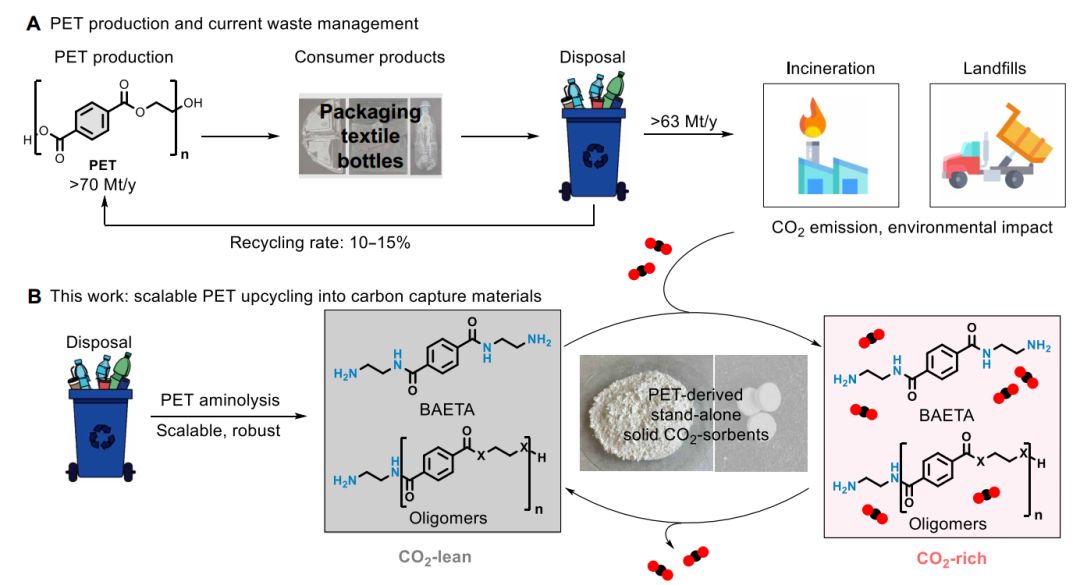

PET是目前世界上最常见的塑料之一,年产量已达7000万吨,占全球塑料总产量的18%。然而,其中约85-90%的PET最终进入焚烧或填埋处理环节,仅有10-15%被真正回收,而这些回收方式多为机械回收或化学裂解,其成本高、效率低、市场需求弱。

另一方面,为应对气候变化,全球亟需大规模部署碳捕集与封存技术(CCS)。预计到2050年,全球每年需清除15~26亿吨CO₂才能实现净零排放目标。该背景下,开发新型、廉价、可持续的固体CO₂吸附材料显得尤为紧迫。

本研究的创新点在于将废PET直接化学转化为可重复使用的CO₂吸附材料,打通塑料回收与碳捕集两大环保痛点,体现了“资源闭环”与“负排放”理念的完美结合。

图1. 重新利用PET塑料废物来捕获二氧化碳。(A)PET生命周期和项目动机。(B)将PET升级循环为可扩展的碳捕获材料的替代废物缓解[X=N(H)或O]

2.1. 材料合成:低成本氨解反应

研究团队选择了1,2-乙二胺(EN)作为氨解剂,将未经处理的PET饮料瓶剪碎清洗后直接反应。实验优化条件如下:

温度:60°C 或室温(2周)

反应时间:24小时

副产物:乙二醇(可蒸馏回收)

产物:主产物BAETA(最高得率60%)、副产物OLs(<40%)

反应具有原子经济性,可通过简单的热甲醇过滤分离BAETA和OLs。

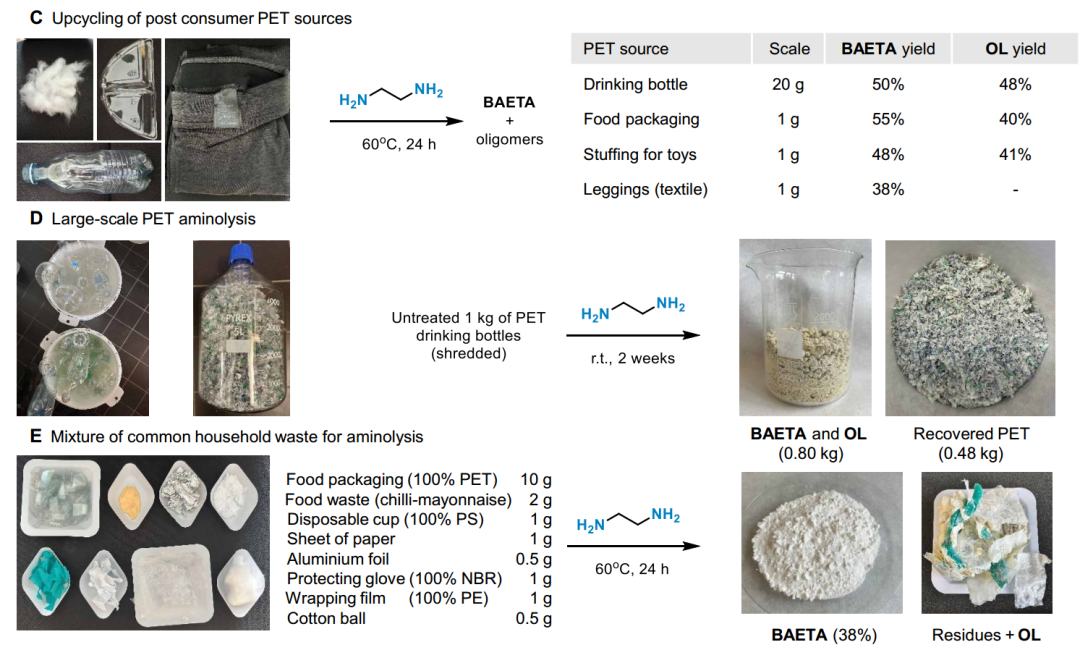

2.2. 可扩展性验证

研究进一步测试了不同类型的PET废料,包括食品包装、玩具填充物、纺织品等。并进行了1公斤级别的大规模反应,产出800克BAETA与OLs混合物,验证了工艺的可扩展性。

此外,在混合家庭垃圾中(包含食品残渣、纸张、塑料薄膜、橡胶手套等)依然能选择性分解PET并得到38%的BAETA产率,显示了该工艺在复杂废物流中的鲁棒性。

图2. PET废物通过氨解升级循环为固体CO2吸附剂。(A)文献中的PET氨解。TBD,1,5,7-三氮杂双环[4.4.0]癸-5-烯。(B)在优化条件下使用EN进行PET氨解的反应方案。(C)氨解反应中使用的PET来源,包括饮料瓶、食品包装、玩具填充材料和纺织品,沿着得到的BAETA + OL的产率。(D)在室温下,使用2摩尔当量的EN,将PET氨解反应按比例放大到1 kg PET底物。(E)通过将PET与普通家庭废物混合进行的选择性PET氨解反应。

3.1. 热稳定性与结构优势

热重分析(TGA)显示,BAETA在空气中能稳定至220°C,在250°C开始分解;OLs则稳定至300°C。这一热稳定性远超传统液态胺(如MEA),后者在100°C左右即开始分解。NMR与电子衍射研究表明,CO₂与BAETA形成稳定的氨基甲酸盐结构,且由于其非对称结构和丰富的氢键,赋予其卓越的热稳定性和反复使用能力。

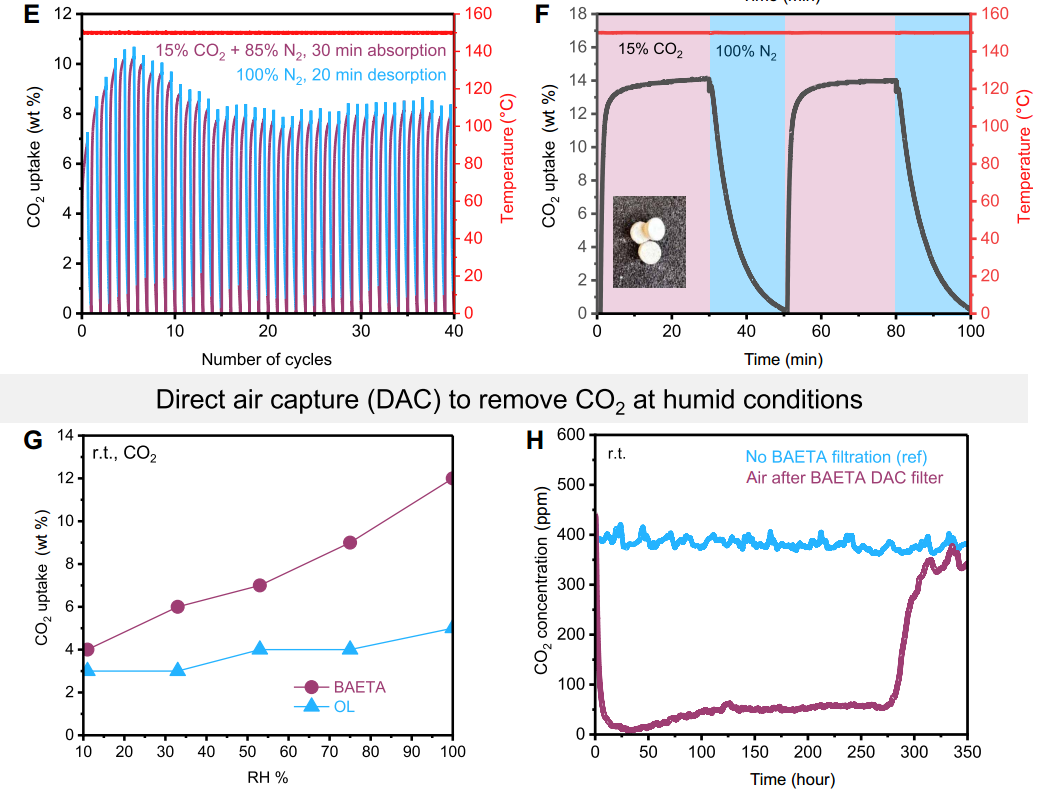

3.2. CO₂捕集性能与再生性

在100% CO₂流中,BAETA在150°C时吸附能力达15 wt%(3.4 mol/kg)

可在120–150°C条件下连续工作

多达40次捕集-释放循环后无性能衰退,拓展到150次循环亦表现稳定

与商业固体吸附剂Lewatit相比,BAETA在氧化环境中依旧能保持14 wt%的捕集率,而Lewatit降至1.7 wt%

此外,BAETA可压片处理,无需额外粘结剂,利于工业化应用。

3.3. 湿度影响与直接空气捕集(DAC)能力

在相对湿度(RH)0–100%的环境下,BAETA表现出湿度越高吸附能力越强:

RH < 50%:CO₂捕集率为4–6 wt%

RH > 75%:捕集率达12 wt%

在75% RH下持续运行13天,可捕集0.063 g CO₂,效率达88%,展现出出色的空气捕集能力。

3.4. 解吸与热力学特性

BAETA 的吸附焓为 −37.2 kJ/mol,与MEA(−37.4)相当

可用水蒸气在20分钟内解吸99%以上CO₂

固体状态下完全解吸需加热至130–140°C或在真空下进行

图3. BAETA和OL的稳定性和CO2捕获性能。(A)在90 ml/min的100%N2流速下,加热速率:1 ℃/min,BAETA-CO2-CO2加合物与二胺-CO2-加合物的热稳定性比较。(B)BAETA在各种温度下的CO2吸收曲线; 90 ml/min,100% CO2流量。(C)在模拟烟道气条件下150°C下的CO2吸收(15% CO2 +压缩空气:78%氮气,21%氧气,~1%氩气,(D)BAETA的氧化稳定性及其在100 ℃下反复暴露于空气后的CO2捕获性能;在150°C、90 ml/min、100%CO2流用于吸附和100%N2用于解吸下进行CO2捕获。(E)在150°C、90 ml/min、15%CO2 + 85%N2流用于吸附和100%N2用于解吸下的再循环性曲线。(F)使用粒状BAETA的CO2吸收(在150 ℃,90 ml/min,15%CO2 + 85%N2流用于吸附和100%N2用于解吸)。(G)在室温下在1 atm CO2下在不同RH水平下的CO2吸收。(H)在75%RH和室温下的DAC性能。蓝色:捕获柱前空气中的CO2浓度;紫色:BAETA过滤器后处理空气的CO2浓度。

图4. BAETA在CO2吸收过程中的结构变化。(A)BAETA在CO2捕获条件下的氨基甲酸酯形成反应。(B)BAETA的FTIR光谱:DAC后(勃艮第),在150°C下热CO2捕获后(紫色),和贫BAETA(蓝色)。(C)固态15 N和13 C(仅羰基区域)使用1H 15 N CP(左)、1H 13 C CP(中)和具有13 C标记的CO2的1H 13 C CP(右)的BAETA(蓝色)和BAETA-CO2(品红色)的CP/MAS NMR谱;补充材料第4.3节中的全光谱。(D)通过ED获得的BAETA-CO2的结构。氮原子和氧原子之间的绿色线表示氢键(N-H···O)的距离,测量值在2.7和2.9Å之间。

本研究的最大创新在于提出了一种将消费级PET废料直接“化学升值”为高性能CO₂吸附材料的可行路径,具有以下关键突破:

双重环境问题一体化解决方案:将塑料污染与碳排放这两大难题通过一体化技术协同应对,极具战略价值。

材料性能优异:BAETA展现出极高的热稳定性、耐氧化性和反复使用能力,显著优于传统液体胺和部分商业固体吸附剂。

工艺简便且具可扩展性:从饮料瓶等常见PET垃圾中提取得率可观,反应条件温和,适合工业化放大。

结构明确机制清晰:通过固态NMR和电子衍射等手段,首次揭示了其非对称氨基甲酸盐结构形成的分子机制,提供了设计新型吸附材料的理论依据。

总的来看,这项研究不仅在实验科学上极具突破性,也为“碳中和”与“循环经济”提供了可操作的技术路径,具备重要的社会价值和产业化前景。

信息咨询,老朋友请联系工作人员,新朋友请扫码,电话:18901309935

本篇文章来源于微信公众号:废塑料新观察

推荐文章

-

近日,位于张家港的长华化学科技股份有限公司近年来通过技术研发,在PET废料回收方面取得阶段性进展。传统化学降解技术更是需在180℃~280℃的高温和高压环境下进行,不仅耗电耗能,还会产生酸碱废液污染环境、腐蚀设备。为解决这一PET回收困境,长华化学研发的PET新型化学解聚技术,采用特制复合催化剂,在90℃–130℃、接近常压的条件下进行反应,可在2–4小时内使聚酯类废料分解,降解率超过95%。长华化学的PET化学回收可实现低温常压处理。(图源:长华化学)该技术目前处于实验室阶段,据长华化学介绍: 该技术能耗比传统化学法降低40%~60%,处理1吨废料可省近50%电费; 全程基本无废液产生,核心催化剂能循环使用5次以上,彻底告别污染困扰; 分解产物部分达到原生级标准,可直接用于产品包装、高端纺织、医疗、新能源等领域,附加值提升3~5倍; 更能处理聚酯包装、聚氨酯泡沫及混合污染的聚酯类材料,无需复杂预处理。 长华化学研究院院长李鹏表示,公司将继续与高校及技术机构合作,推动相关技术的优化与规模化应用。目前仍处于产业化推广的早期阶段...

-

2026年3月26-27日点击上图报名,咨询:18901309935近日,英科再生资源股份有限公司披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。公告显示,公司拟变更部分募集资金投资项目,具体变更情况如下:— 1 —变更募集资金投资项目原募投项目:“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”,由全资子公司马来西亚英科实施,总投资约8亿元,拟投入募集资金4亿元。截至2025年底,该项目已投入募集资金2.53亿元。 马来西亚基地拟变更后项目:“年产500万m²新型装饰建材项目”,由全资孙公司山东英朗环保科技有限公司在山东省淄博市实施,总投资1.5亿元,拟投入募集资金1.426亿元。该项目产品定位为终端制品,旨在提升利润空间和募集资金使用效率。变更金额:本次变更募集资金投向金额为1.426亿元,占公司首次公开发行募集资金净额(约6.57亿元)的21.72%。原项目募集资金账户剩余的约1787万元将用于支付其尚未支付的款项。资产调整:为提升资产使用效率,公司将“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”部分购置的设备在公司各基地之间灵活调拨使用。预计...

-

2026年3月26-27日点击上图报名,咨询:189013099351月29日,天门市生态环境局对湖北竟源新材料有限公司的“再生塑料资源循环利用项目”进行了环境影响评价第一次公示。根据公示,该项目为新建性质,选址位于湖北省天门市仙北工业园。项目规划用地163亩,拟新建厂房及综合楼等建筑面积约6万平方米,并计划新购置18条生产线。项目建成投产后,预计将形成年处理20万吨再生资源,并生产10万吨再生化纤的产能。目前,项目正处于环境影响评价公众参与的初期阶段。ChinaRePlas2026 第33届中国国际塑料物理回收和再生大会,将于2026年3月25日-26日在福建·厦门举办。本届大会以“幸存者-适应新变革、掌握新规则、创造新价值”为主题,汇聚全球行业专家、企业代表与政策制定者,共同探讨物理循环从技术突破到规模化商业落地的可行路径。点击下方海报,报名会议会议咨询,请联系:18901309935本篇文章来源于微信公众号:再生PET新视界...